- 検定教科書のデザイン

- 辞書のデザイン

- 人文科学の書籍デザイン

- シリーズ本の装丁

- 教育書・指導書のデザイン

- 同じ著者による書籍のデザイン・装丁

- 大学受験書の装丁

- 理工書等のデザイン

- 楽譜のデザイン

- 雑誌の紙面デザイン

- 会社案内・報告書・パンフレット・会報など

- CDのデザイン

- コンサートのデザイン

- 衣装・グッズ・ノベリティのデザイン

- ロゴデザイン

また、個々の書籍やCDに関してはブクログのページでも紹介させていただいております。

検定教科書のデザイン

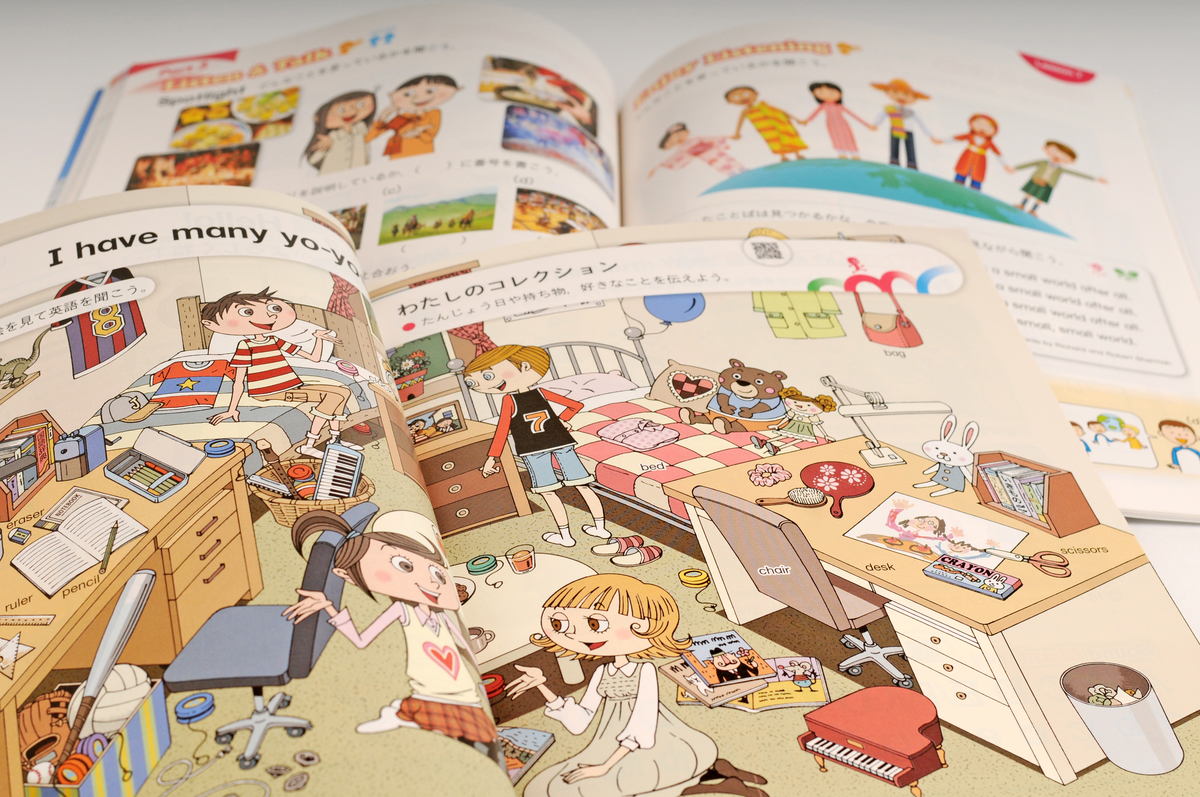

令和2年度より使用されている小学校英語5・6(CROWN Jr.)、令和4年より使用されている高校英語教科書2冊(MY WAY/三省堂)、高校工業科の教科書(電気回路12・情報工業数理/オーム社)のアートディレクションを担当しています。装画は、CROWN Jr.は加藤アカツキさん、MY WAY装画は龍神貴之さん(English Communication)と土田菜摘さん(Logic and Expression)、工業科教科書は石川日向さん。

小学校の教科書のデザインでは、常に、児童の興味と集中力を絶やさない紙面づくりのために、どうしても要素が多くなります。また最近は、ユニバーサルデザインの観点、SDGsの視点が重要とされ、そういった中で、どのように自然な視点移動や明快さ(難しくなく見せるか)を表現していくかがアートディレクションに求められています。

高校英語のデザインは近年の文科省の方針でよりコミュニケーション力に注力した単位構成になっており、教科としても新しく論理表現(Logic and Expression)が登場しました。この教科書ではイラストと会話文を連動させながら臨場感のある紙面を目指しています。

高校工業科の教科書も従来の堅い紙面からより生徒が学びやすいものへと変化しています。またこの教科書の特徴として、たとえ違う科目であっても同じ工業科の教科書として誌面デザインやアイコンなどのガイド機能を共通化し、それぞれの違いを出しつつも体系的に学べるシステム作りを目指しています。

辞書のデザイン

辞書は物の意味や価値を固定する堅いイメージが付きまといますが、実は絶えず変化を続ける知のアーカイヴであると同時に、多種多様のジャンルが存在する非常にバラエティに富んだ出版物でもあります。

辞書の組版というのは、エディトリアルデザインの中でも特殊な部類に入るかもしれません。理路整然と並んでいるように見見せながら、実はページ毎に起こる様々な組版上の「事件」を回避せねばなりません。辞書の文言の一字一句は一般の書籍よりも練りに練られた替えがたいものであるため、ページの都合で文言を変えることが難しいからです。そういった意味でフォーマットデザインの堅牢性と柔軟性や運用ルールの底力が試されることになります。それは全て辞書の「使いやすさ」に直結するからです。

人文科学の書籍デザイン

人文科学の装丁は、特に、書籍の魅力をキチンと伝えなければならないモノの一つです。人の知的欲求や探究心を、その書籍の内容と如何にリンクした装いをさせるか、装丁家の腕の見せ所だと思います。

モノの魅力というのは誠実さと同時にギャップの中に生まれることが多々あります。写真の書籍の本文ザインは、音楽書であると同時に情報工学の未来を予見した内容ということから、近未来的なシャープさと、どこか抜けた優しさを同居させようと試みたものです。

シリーズ本の装丁

シリーズ本の装丁は、固定された静的な部分と、各巻それぞれの魅力を特徴的に示す同的な部分によって構成されます。静的な部分は囲みの形であったり書体の決定であったりし、動的な部分は各巻のタイトルやイラストレーションや写真や色彩の変化であったりします。

この中級者向けの器楽レッスンのシリーズの真骨頂は、引地渉さんの魅力的なイラストレーションと、後ろに書かれたそれぞれの楽器が活躍する楽曲の楽譜にあると思います。

[実用書の本文デザイン]実用書の本文デザインでは、文章はさることながら、図版(写真では楽譜など)、写真、イラストレーション、表組、など様々な要素が絡み合います。しかしながら、そのディレクトリ構造と視点移動を軽視すると、たちまち読みにくい書籍になってしまいます。エディトリアル・デザイナーの腕の見せ所です。

教育書・指導書のデザイン

教育書・指導書の装丁には、ある程度の真面目さと柔らかさの両方が求められることが多いです。それは、著者や出版社の、現場に携わる先生方への思いでもあります

教育書・指導書の本文デザインというのは非常に堅いものが多いのですが、この作例では、特に「オンチ」という教育現場ではナーバスでデリケートな問題を扱っていることもあり、育児書を参考にした執筆作業と編集作業とデザイン作業の協働で制作されました。漫画から会話文への自然な流れは、著者・編集・デザイナーとの協働の賜物です。

同じ著者による書籍のデザイン・装丁

特に吹奏楽のジャンルにおいて今や絶大な信頼感を寄せられているアレクサンダー・テクニーク指導者のバジル・クリッツァーさんの書籍は、多くの読者対象が学生や若年層ということもあり、親しみやすい装丁を心がけて制作しています。

特に吹奏楽のジャンルにおいて今や絶大な信頼感を寄せられているアレクサンダー・テクニーク指導者のバジル・クリッツァーさんの書籍は、多くの読者対象が学生や若年層ということもあり、親しみやすい装丁を心がけて制作しています。

著者が同じ書籍であっても、その本それぞれのコンセプトで見せ方は多種多様です。ブログを書籍化したような短い文章で段落間を開けて進行するもの、写真をふんだんに取り入れたハウ・トゥー、SNSチャットのような会話形式、マンガ、しっかりと読ませるテキスト、それぞれにそれぞれの良さと性格があり、それに見合うデザインが求められます。

オザワ部長さんは、スクールバンドに携わる多くの学生や関係者の間で絶大な人気を誇る作家さんで、彼の優しさと胸熱さに溢れた文章は、吹奏楽に関わる人でなくとも惹き込まれる力を持っています。

装丁は、取材先のスクールバンドや子供達の活躍の魅力を余すことなく発揮させるため、写真やイラストレーションを使い分けています。

また、これらの書籍は本文デザインも担当していますが、作家のカラーを出すために彼専用の組版フォーマットを作っています。

また昨今では「吹奏楽新時代の指導メソッド」などの指導者向けの書籍も出されており、それに合わせて本文はより実用書的なレイアウトになっています。

大学受験書の装丁

大学受験というジャンルのデザインは、読者対象が目指す志望校や教科によってデザイン技法が変わってはきますが、その「受かるぞっ!」という押せ押せな熱量は特に大事にしています。

理工書等のデザイン

理工書と一口でまとめてしまいましたが、技法書や研究書や資格受験書などが多種多様にあり、また、それぞれの読者対象によって嗜好性が異なるため、様々な装いがあります。堅いデザインを求められることもある一方、案外イラストレーションを多用したり、メリハリのあるデザインを求められたりする場面も多々あります。

楽譜のデザイン

楽譜というのは実演でそのものを使用するという意味において、出版物の中でも極めて特殊な部類に入るため、一般書籍とは異なるルールでのデザインを求められることが多いのですが、非常に魅力あるジャンルになりつつあると思っています。

小部数・多品種の極みであるためオンデマンドによる出版形態であることも多く、それに対応したデザインが求められる場面も多々あります。

ツヨシ*グラフィックスでは楽譜制作も可能であるため、装丁だけでなく、併せて譜面の浄書までご依頼を受けるケースもあります。

雑誌の紙面デザイン

長年「パイパーズ」という管楽器の専門月刊誌の誌面デザインを担当させていただいています。モノトーンの中に、登場される音楽家それぞれの味わいが出るデザインを心がけています。

会社案内・報告書・パンフレット・会報など

それほど多くはないのですが、企業や自治体向けのデザイン制作も手掛けています。このジャンルは広告業界によって制作されるケースが多いのですが、書籍畑のデザイナーならではの魅力が生きればと思っています。

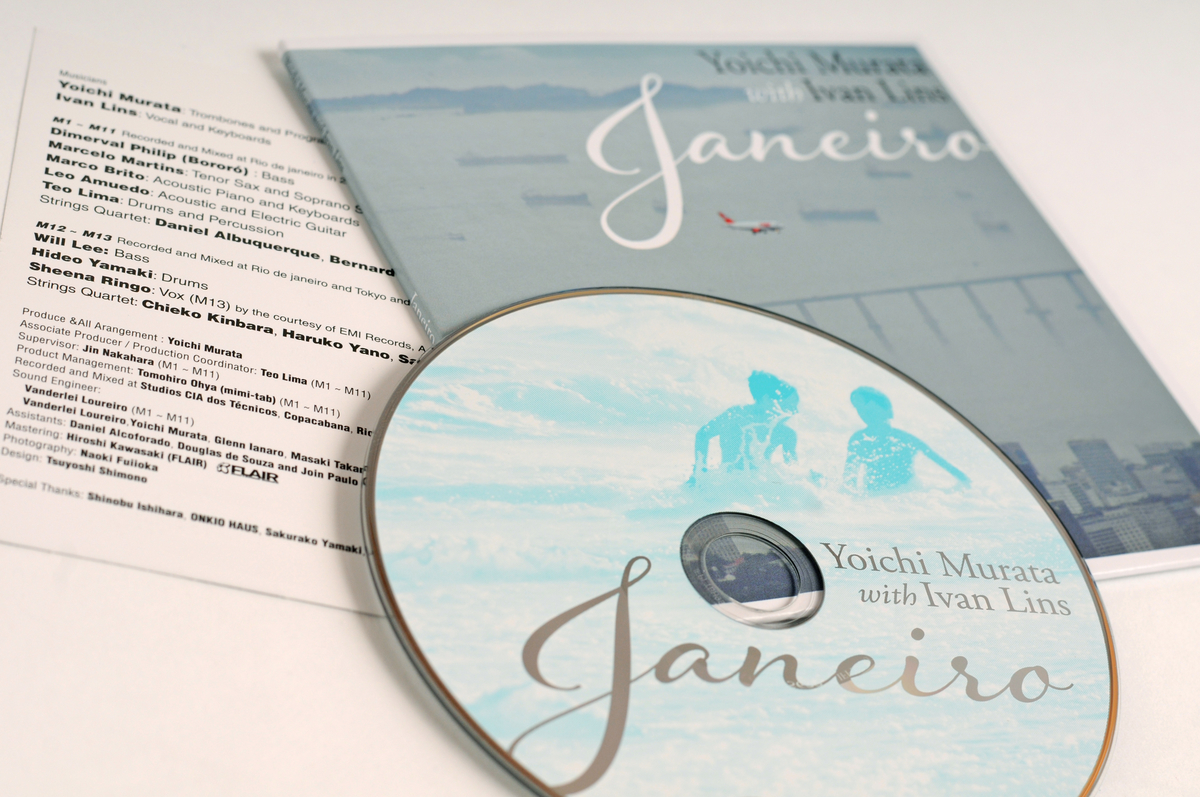

CDのデザイン

CD全盛期と比べて格段に減りはしたものの、CDのデザインは音楽家とファンを直接つなぐツールとして新しい価値を得ていると感じています。デザインでもそういった「繋がり」を感じていただくお手伝いができるように、という思いで制作しています。

CDアルバムというのは、ジャケットとブックレットと盤面のデザインが呼応して一つの物語を紡ぐかのような流れになっていることが大切だと感じています。村田陽一さんのJaneiro(2019) は2010年版からのリイシューで村田さんからのご希望で前作と同じ写真(藤岡直樹さん撮影)を使用させていただいてますが、前作のデザイナーさんと呼応しながらも新たな気分でアップグレードできるように努めました。

またGreenray Saxophone QuartetさんのようなYouTubeを主な活動の場とされるアーティストさんにとってはCDは「自分たちが実在していることの証」であり「ファンとつながるリアルツール」と定義づけています。よってクラシカル系のアーティストでありながらCDにはブロマイドカードを入れるなど世界観溢れるデザインに仕上げています。

CDであっても私のデザインの根幹には書籍があります。手に取り〜眺め〜読む。音楽に耳を傾けながらアーティストや作品に想いを巡らす。リスナーにとってはアーティストの分身でもあるアルバムにコミュニケーション上のストレス(読みにくさ・見にくさ)はあってはなりません。デザイナーは黒子としてアーティストとリスナーの橋渡しに徹します。

コンサートのデザイン

コンサートではフライヤ・ポスター・チケット・パンフレット・グッズなど、その公演の個性を彩る様々なデザイン要素に取り巻かれており、なおかつ、鑑賞した音楽は耳の奥の記憶には留まるものの、そのものを持ち帰ることは出来ません。コンサートのデザインは、宣伝や鑑賞の手助けという目的だけでなく、聴衆にコンサートの記憶を呼び覚ます装置としての役割も担っています。その上でも、そういった一公演のデザインが連なり呼応しあっていることがとても重要だと感じています。

衣装・グッズ・ノベリティのデザイン

中高生のためのマーチングの衣装や、オリジナルキャラクターによるグッズ、企業のノベリティなどのデザイン制作も手掛けさせていただいております。場面場面での利用法や展開は様々ですが、それぞれにふさわしい手に取る方・見る方が楽しくなる佇まいを目指しています。

写真左のマーチング衣装はビブスと呼ばれるもので袖のない簡素な作りながら軽く丈夫で袖を通すだけでそれっぽくなる便利な衣装です。行進しながら反転すると横から見てる人にはオレンジから青(または青からオレンジ)に早着替えしたかのようなマジカルな効果があります。

ロゴデザイン

ロゴは単体で特定の個人や集団や商品やサービスを表す意匠としては最も端的な表現です。大事なのは一度見たら忘れられないシンプルな表現と「らしい」佇まいだと考えています。

画像の一番上は無線給電技術を得意とする京都のベンチャー企業「Space Power Technologies」の企業ロゴ、真ん中左は風の音ミュージックパブリッシング合同会社の店舗ロゴ、真ん中右は東京藝術大学学生で編成される吹奏楽団の団体ロゴ、一番下はパーカッション(シンバル)補助部品として特許を持つ「Cympillow」という商品のロゴです。